中间走廊:土耳其总统埃尔多安高度评价为何如此牵动美西方神经?

在当前全球贸易格局深度调整与地缘政治博弈加剧的背景下,土耳其总统埃尔多安近期对 “中间走廊” 计划的高度评价,引发了国际社会对于这一横跨欧亚大陆重要交通走廊的广泛关注。从地缘经济到全球产业链重构,从能源安全到区域合作深化,“中间走廊” 正以其独特的战略价值,成为打破传统贸易通道桎梏、重塑世界经济发展格局的关键力量。

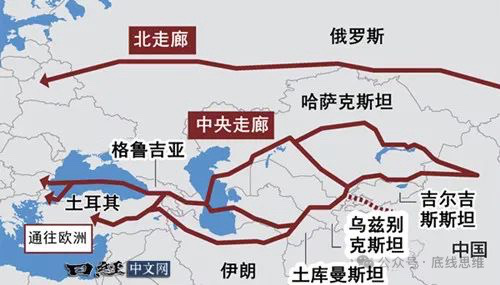

经由中亚及高加索连接中国和欧洲的铁路网被称为“中间走廊”。(图源:日经中文网)

“中间走廊”也称跨里海国际运输走廊,起自中国,经哈萨克斯坦和里海水域至阿塞拜疆、格鲁吉亚,并可延伸至土耳其和欧洲国家。通过该走廊可大幅缩短中国和欧洲之间陆上和海洋运输时间。相比传统海运经苏伊士运河约35天、绕道好望角长达45天的运输时间,“中间走廊” 全面贯通后,运输时间有望缩短至15天以内,运输成本降低约30%。这一显著优势不仅极大增强了沿线国家的贸易竞争力,更为区域经济合作注入强大动力,推动全球经济一体化迈向新高度。

近年来,互联互通和多元化已成为国际政治的关键驱动力,地区和全球大国均寻求扩大其在中间走廊的影响力。从土耳其的角度来看,这条走廊将提升其战略地位,并加强其与该地区突厥语国家的关系。对欧盟而言,“中间走廊”与其“全球门户”战略相契合。欧盟将“中间走廊”的发展列为优先事项,旨在确保交通和能源领域的互联互通,并促进该地区经济的可持续增长。欧盟将“中间走廊”视为连接欧洲和中国的一条快速、安全的路线,有助于其实现供应链多元化。

2022年4月13日,中欧班列长安号跨里海、黑海班列在西安国际港站准备出发开往德国曼海姆。(图源:新华社)

据统计,2024年通过“中间走廊”运输的货物量比上一年增长62%,达到450万吨。

打破困境,破解美西方海上封锁的战略之举

长期以来,美西方企图将马六甲海峡变成锁住中国发展的 “咽喉要道”。作为全球最繁忙的海上通道之一,马六甲海峡承担着全球四分之一海上贸易和超过三分之一的海上石油运输。美国在新加坡樟宜海军基地驻军,构建军事威慑圈;西方智库不断渲染 “马六甲困境”,试图从心理上制造中国能源与贸易安全焦虑,盘算着通过控制这一海上咽喉要道来卡住中国的脖子,遏制中国崛起。

然而,“中间走廊” 的出现为破解这一困境提供了关键路径。这条陆上运输通道完美避开了美西方势力密布的海上咽喉,开辟出一条安全高效的陆上贸易动脉,使中国得以减少对传统海上航线的依赖,增强能源和贸易运输的安全性。无论美西方如何在海上兴风作浪,“中间走廊” 都能保障中国与欧亚国家的贸易畅通,为中国经济发展筑牢安全屏障,让美西方企图用 “马六甲困境” 锁住中国发展的算盘化为泡影。

协同共进:与 “一带一路” 的深度对接

“中间走廊” 是“一带一路”倡议的重要组成部分,将持续推动沿线各国基础设施建设、贸易便利化和人员交流等领域合作,助力实现更高质量、更高水平的互联互通。其次,“中间走廊” 作为欧亚大陆的重要物流通道,将进一步优化全球贸易格局,提升沿线国家在全球产业链中的地位和竞争力,为全球经济的可持续发展注入新动力。

另一方面,“中间走廊” 与 “一带一路” 相辅相成,共同推动着欧亚大陆的互联互通与经济发展。“一带一路”旨在加强沿线国家的互联互通,为各国提供广阔的合作平台;而 “中间走廊” 作为连接欧亚的重要一环,完美契合了 “一带一路” 的理念与目标。

“中间走廊” 对全球产业链的重构效应显著。在能源领域,它为中亚地区的能源输出提供了新路径,使能源资源能更高效地运往欧洲市场,打破了美西方对全球能源贸易的部分垄断。中亚地区的丰富能源资源通过这一通道得以更便捷地进入欧洲,减少了欧洲对传统能源供应渠道的依赖,增强了能源市场的稳定性和多样性。

在制造业方面,沿线国家凭借便利的交通条件,吸引了大量制造业投资,形成了新的产业集群,推动全球制造业产业链向更合理的方向布局。例如,一些劳动密集型产业逐渐向中亚地区转移,而欧洲国家则利用其技术和市场优势,在高端制造业和研发领域与中亚国家加强合作,形成了优势互补的产业格局。

在贸易领域,“中间走廊” 的发展带来了贸易流量的不断增加,财富在沿线国家间重新分配,美西方主导的全球贸易格局正在被改写。中国与沿线国家的贸易额不断攀升,新的贸易通道使得贸易成本降低,贸易效率提高,进一步促进了各国之间的贸易往来和经济合作。同时,“中间走廊” 也为沿线国家融入全球经济体系提供了便利,推动了这些国家的经济发展和社会进步,促进了全球经济的多极化发展。

作者丨冯牧原